MAGAZINE

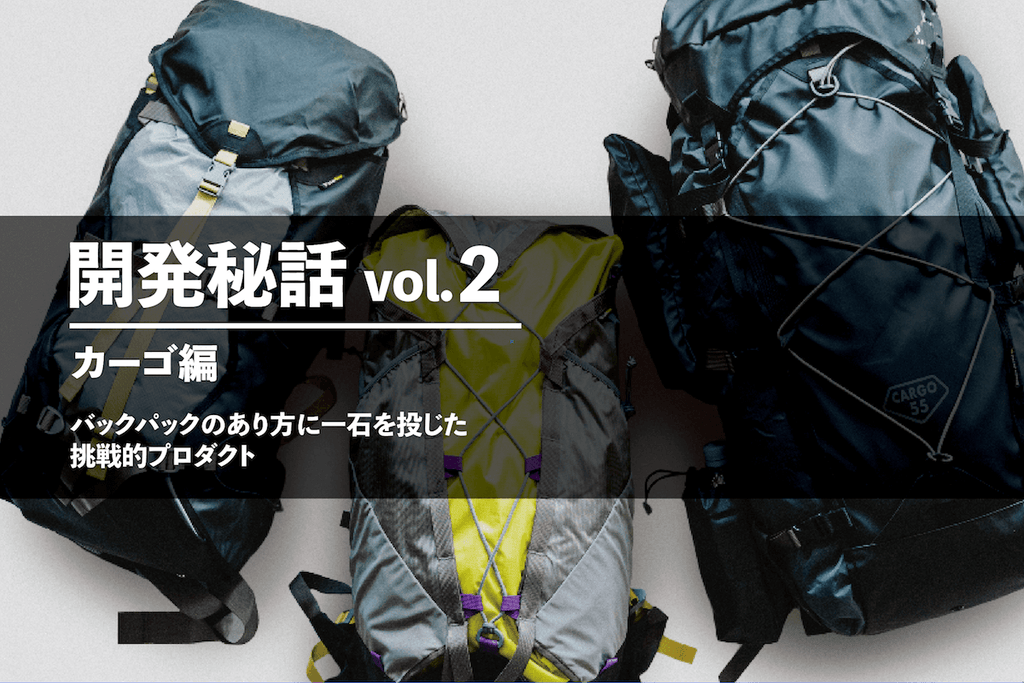

開発秘話 vol.2 カーゴ編

バックパックのあり方に一石を投じた挑戦的プロダクト

パーゴワークスのプロダクトを通じて、ブランドのヒストリーを紹介する「開発秘話」。その第2弾は、バックパックを再構築した「カーゴ」シリーズをフィーチャー。「カーゴ」シリーズは、2012年に発売した「カーゴ35」からはじまり、「カーゴ40」「カーゴ55」と、モデルチェンジを繰り返してきた。

これまでのバックパックの概念を覆した荷物を包み込むような形状。まさに現代版背負子とも言える、独自の構造はいかにして生まれたのか。紐解いていこうと思う。

ー開発秘話、第2回目は「カーゴ」シリーズです。現行モデルは55リットルの大型バックパック「カーゴ55」ですが、以前に35リットルと40リットルのモデルがありましたよね。いずれもバックパックとしてはユニークな構造を採用していますが、そんなカーゴシリーズの着想からお話いただけますか?

パーゴワークスをはじめる前は、バックパックのデザイナーだったというのは第1回でお話ししたんだけど、自分のブランドでもバックパックを作りたいというのは、ずっと思い描いてきたミッションのひとつだった。

そこで、バックパックを作る上で、そもそもどういう道具なのかを考えた。バックパックの機能を定義してみると、「山の装備を運んで目的地まで運んで行く」ということに尽きる。これはバックパックのデザイナーとして15年くらいやってきたなかで、毎回新しいモデルをデザインするときに立ち返る原点みたいなもの。ずっと考えていたことを、あらためてひとつのプロダクトとして開発する上で、もう一度考え直したんだよね。

カーゴ55のプロトタイプ

で、「バックパックをデザインする」と言うと、容量や形状、ポケットといった機能を考えることだと思うかもしれないけれど、目的としては必要なものを背負って運べるかどうかであって、細かい機能や見た目としてのデザインは付随的な要素なんだよね。

考え方としては、このカップも同じようなもの。紙コップの「液体をこぼさずに入れられる機能」とカップホルダーの「手で持って飲むことのできる機能」に要約できる。このカップはリフィルというのがプラスしている機能かな。そういうモノの見方をしているわけ。バックパックも同じで、そこまで原点に立ち返ってからデザインをはじめるということ。

これは僕がプロダクトデザイナーだということも大きいかもしれない。フツウの人とは見方がちょっと違うのかもしれないのだけど、まずは「そもそもバックパックとは?」というところから考えたいと思ったわけ。

カップホルダーと紙コップで構造を説明。

ーたしかに、バックパックというとある程度構造は定まっていて、メーカーごとに特色はあれど、ディテール勝負みたいなところはありますよね。

普通のバックパックというのは、モノの目的としては道具を入れて、それを目的地まで持って行ければいい。その手段はいろいろあると思うんだけど、人力で運ぶ方法もひとつではなくて、例えば頭の上でもいいし、両手で持ってもいい。ただ険しい山を登ったり、長い距離を歩いたりするのに最適なのが、背中で背負うという方法だったということ。

もしだけど、100年後に超撫で肩の種族が世界制覇して、荷物が背負えない体になってしまったらバックパックの形は変わっていくかもしれないけれどね(笑)。そうやってバックパックというものを見返してみると、道具を目的地、AからBまで運ぶための道具と定義できる。で、「収納するという機能」と「背負うという機能」がこの道具の基本要素だということがわかる。

フィールドテストの様子

カーゴの開発では、「このふたつを別々に考えたらどうなるか?」というところがスタート。おそらく2008年くらいかな。で、収納と背負う機能をそれぞれ検証してみたんだ。

「収納」に関しては、これは目的によって大きく変化する。例えば山行のスタイルや、シーズンによって荷物の容量や食糧の量は変わってくるし、それに対応するために「フレキシブル」にしたいと思った。

ふたつ目の「背負う」機能。これも体型によって変化するということがわかった。具体的には、背面の長さ、ショルダーの長さやヒップの長さなどなど。これも何かを調節することによって、それぞれに最適なフィッティングができると考えた。

実は、このふたつの問題を考えたとき、真っ先に思いついたのが背負子だったんだよね。ただ背負子はとても合理的ではあるんだけど、フレームは硬いし、重いし、かなり特殊な用途でしか使いにくい。で、その背負子を一般化できないか考えた。

「もっとソフトで軽い背負子を作ろう」。これがカーゴの開発につながっていく。

左から、カーゴ35(2012)、カーゴ40(2014)、カーゴ55(2020)

そうそう、昔から背負子をよく使っていたんだよね。背負子の便利なところは、週末のどんな遊びでも、道具を適当にパッキングすれば背負っていけちゃうこと。フレームに積んでいけばいいから容量とかないし(笑)、自転車で山に行っていたときは、背負子じゃないと背負えなかったから、当時の遊び方にはぴったりだった。

背負うものではないけれど、ピックアップトラックがすごく好き。荷台にオートバイを乗せたり、カヌーを乗せたりとか、いろんな遊び道具を詰め込める楽しさがある。俺はそう言う自由な広がりのあるモノがすごく好きだったというのもある。

でも、背負子を使う人は歩荷さんくらいで、メインのバックパックにしている人はほとんどいない。「背負子で山行ってるの俺だけだな〜」って。

だからこそ火が着いた。

初代「カーゴ35」発売時のビジュアル。

パーゴワークス初のバックパックが生まれるまで

ー着想としては背負子という道具がありましたが、どのようなプロセスで開発が進んでいったのでしょう。

やはり背負子そのものを作るのではなく、アップデートしてみようと。背負子自体はいいプロダクトなんだけど、今さら作ったところで新しさはないし、俺が頑張る必要はないなって。

で、ソフトでもっと軽くしたらどうか考えた。そうすれば「もっといろんな人がいろんな遊び方をしてくれるんじゃないの?」という気持ちで作りはじめた。

カーゴの原型。

ちょうどウルトラライト(UL)が盛り上がっていた時代。自分もやってみようと装備を全部シフトしていた頃だった。そうすると、いままで50Lで遊んでいた遊びも、もっと小さいバックパックで済む。発想の転換があったよね。

「夏山縦走だったら50Lですよ」とか、「ゴアテックスの上下買いましょうよ」とか、「レインカバー持ってくださいね」ではなく、「ポンチョでいいじゃん」、「タープで寝ようぜ」とか、アウトドアの遊びが自由になっていったタイミングでもあって、発想を切り替える人もすごく多かった。新しい動きが出てきて、背負子の面白さがまた見直されるかもしれないと言う気持ちもあった。

もうひとつ、背負子のコンセプトと同時に、「折り紙コンセプト」というものもあった。広げた本体を上と下で挟む構造で、とにかく少ない素材で、少ない工程で作るシンプルさが魅力だった。

実は、PAAGO WORKSというブランド名の前は「ORIG(オリグ)」という名前も候補にあった。折り紙(ORIGAMI)から着想していて、オリジナル(ORIGINAL)とかそういう意味も込めて。手裏剣マークも、折り紙から発想したもので、折り紙的な超ミニマルなものを作ろうとしていた。

ただ「折り紙コンセプト」は実際製品にしてみるとすごく使いにくかった。発想はいい感じだったんだけどね。そこで折り紙コンセプトにこだわるといいものできないと気づいた。

この頃は全く背負子的なものではなかった。フレームも入っていないし、背負心地は二の次。ULパックって、いろんなことを諦めているプロダクト。背負心地も犠牲にして、収納力も犠牲にして、とにかく軽いだけという感じ。作る人からしたらシンプルで作りやすいと思うけど、そっちのストーリーに頼っている商品だなという感じだった。

「いいでしょ背負えれば」「とりあえず入ればいいでしょ」というそういう素人っぽさがまだあったんだと思う。これをある友達に見せたら、「何用?」て言われてさ。コンセプトが行き過ぎて確かに何用か分からない。「わかってよ!」みたいな感じだったけど、考え直すきっかけにはなったかな。

ー構造的な面白さを発見しても、製品としてはまた別の軸で考えないといけないと。

実は同時進行でULパックを開発していたんだけど、そっちはやめてもっとすごいモノを作ろうと思った。パーゴワークスは、もっと自由でクリエイティブな感じのブランドにしたかった。

「カーゴ」に関しては、背負子を現代版に再構築したと言っても、そもそもユーザーがいるかどうかもわからない。「こんなの誰が買うのかな?」という感じ。だから賛同してくれるファンを探していたし、同じような遊び方、自由さを求めている人はいるんじゃないかと思っていて。結構博打だったと思う。だってマーケットないんだもん(笑)。

カーゴ35

バックパックで言えば、グレゴリーやオスプレイ、ミレーといったメジャーなブランドがあるけれど、どれも背負い方や容量は均一化していて、だいたい同じ。そのマーケットに入って行っても立ち位置はないし、そもそも面白くない。

やっぱり別の角度でやらなきゃなどうしようもないだろうなという精神はあったかな。今あるジャンルの中に入るのではなく、自分でジャンルを作っちゃおうと。バックパックのデザイナーとして、いろいろなメーカーの企画もやっていたけれど、「カーゴ」みたいな提案は絶対通らなかった。だからこそ自分でやってやろうという気持ちはあったかな。

デザイナーとしての意地を込めた「カーゴ35」誕生

ー折り紙構造にはじまり、さまざまな検証を重ねた上で、どのように「カーゴ35」は完成したのでしょうか。

やはり核心は構造。荷物には重力がかかるので、下にひっぱられてしまう。背面長よりも下に落ちてしまうのが課題だった。背負子であれば、硬いフレームのおかげで90度でかっちり止まるけれど、それに代わる機能を持たせる必要があった。

そのためには、ボトムの生地を立ち上げて、横から見ると三角定規を当てたようなラインをつけてあげる。それを独立して調節できるような方法も考えた。

収納に関しては、ある程度フレキシブルさを出すために、一般的なバックのようにコンプレッションをかける必要があった。そのために、横から被せるような構造を検討した。包み込んで、きっちりコンプレッションできるようにしたのがこれ。これのメリットとしては、サイドにポケットつけて機能を集約すれば、サイドパネル二つで留めることができる。これが基本構造だった。

今見ると、とにかく新しいことをやりたかったんだと思う。ボトルが入るくらいのスペースがあるんだけど、もっと大きいものを入れたい、嵩張るものを入れたいときは、上もポケットになる構造を考えた。必要なところだけ膨らむのも、フレキシブルを体現した形。

調整も、ワンタッチになるように。最初のモデルはバックルを使わずに、パッキングして最後にコードを引けば閉まるような作りに。

フィッティングに関しては、ハーネスの長さを調整できる機構を盛り込んだ。ヒップベルトも取り外しできて、かつ上下に調節できるので、背面長も変えられる。背面には普通のフォームを入れずにアルミフレームだけで構成している。

—道具として面白そうというのが率直な意見です。ギミック的というか。

これまでのバックパックとは違うことをしたい気持ちがヒシヒシと伝わってくるよね。でも、俺はギミックという言葉があんまり好きじゃなくて。ギミックってデザインのためのデザインというイメージなんだよね。商品価値を上げるためにつけるものって捉えていてさ。

「カーゴ35」に関しては、収納力と背負う機能のふたつに分けた場合、背中に関してはなるべくフレキシブルにしたかった。そのためにどうするかを考えていったのがこれだったということ。

なんでもそうだけど、ファーストモデルって一番コンセプトがシャープ。作り手の意図が明確。だけど、機能的に未熟な部分も、マーケットとのズレも必ずあるし。そういう意味では一石を投じたプロダクトだったんじゃないかな。

当時の展示会フライヤー

ー世の中に向けた「バックパックとはこうだ!」という問いを強く感じますね。

そういえば、これは製品化されていないものなんだけど、面白くない?2012年あたりで、ハイカーズデポでMYOGミーティング(手作り山道具の品評会)をしたの。ツッチー(ハイカーズデポのオーナー、土屋智哉さん)に誘われて、「審査員として来てよ」って。でも審査員だけじゃつまらないから、「俺も作品持ってきてもいい?」って言って持ってきたのがこれ。

「カーゴ35」をさらにとんがらせたもの。収納部分は完全に紐だけ。ULがコンセプトの会だったから軽さにとにかくこだわった。

そういえば、「カーゴ35」って背面だけでも売ってたんだよね。MYOGをやる人たちのために。ここからフロント部分は自分で作ってよって(笑)。50個くらいは作ったかな。人類史上、背面だけ売るメーカーはなかったと思う(笑)。

「カーゴ」の背景には、そういうMYOGやULのシーンが強くあって、新しいものを作らなきゃという流れがあったし、それを受け入れる土壌もできていると思っていた。今ほどULも、ストーリーや手段が確立されていなかったから、オシャレではなかったし、もっとモノそのものを楽しんでいたと思う。

「カーゴ35」を発売したのは2012年。「使い方は自由ですよ」って言って売っていたから、みんな本当に自由に使っていた。一番印象的だったのは、植木屋さんが植木鉢を入れて使っていたこと。まさに背負子的。イベントをやると、「カーゴ35」をいろんな使い方をする人と会えて面白かったなあ。

シリーズの2世代目「カーゴ40」

ーつづいて「カーゴ40」。こちらは初代のアップデート版という位置付けでしょうか。

ある程度マーケットにアジャストした結果だね。背面の調整をシンプルに。シンプルにした分、もっと丈夫に作ろうとしたのかな。背負子だから、みんないろんなモノを入れるわけ。すると結構重くなっちゃって、強度も必要だということがわかった。

背面にはパネルもフレームも入っている。背面調整はできないんだけど、ユーザーは圧倒的に男性だったので、ワンサイズでもいいと判断。表の生地はしっかりして、水遊びで使えるようにPVC生地を使って仕上げている。

「カーゴ35」を発売してからお店に行ってヒアリングをしてみたんだけど、変わったのは、このフラップの部分。フラップは最初なかった。ない方がかっこいいじゃん。でも雨蓋的なパーツは需要があったし、これで支えるという機能も加えられたので追加した。サイドパネルの上部にカーブが付けているんだけど、これはマットがおさまるように。

ファーストモデルの売りポイントはサイドのポケットだったんだけど、生地が弱くてボロボロになって修理で返ってくることも多かった。背負子とかピックアップトラックのようなイメージで作ったんだけど、ディテールは結構ヤワだった。

なので、第2世代のポケットは、ひっかかったり、破けたりしないような作りを考えた。だから使わない時は、基本フラット。

俺、実はパックラフトに使いたいと思って開発してたんだよね。ここのポケットって上からはつながっていて、外からでも内側でも物が入る構造。これはとっても売れた。発表した時点で反響が凄かったし、あっという間に完売しちゃった。

そういえば、当時は自分たちで出荷してたんだよね。その頃はまだ「パスファインダー」しかなかったし、自宅兼倉庫から、ダンボールに入れてひとつひとつ出荷してた。バックパックは嵩張るし、倉庫を借りるようになったのもこの頃。

「カーゴ40」はより実用的なモデル。本体の容量自体は「カーゴ35」とほとんど変わらない。雨蓋がついたて、プラス10リットルという感じ。

当時のカタログ

より自由に、より遠くへ「カーゴ55」

ー3世代目、現行モデルである「カーゴ55」について。モデルチェンジをするたびにサイズがアップしていますが、何か理由があるのでしょうか?

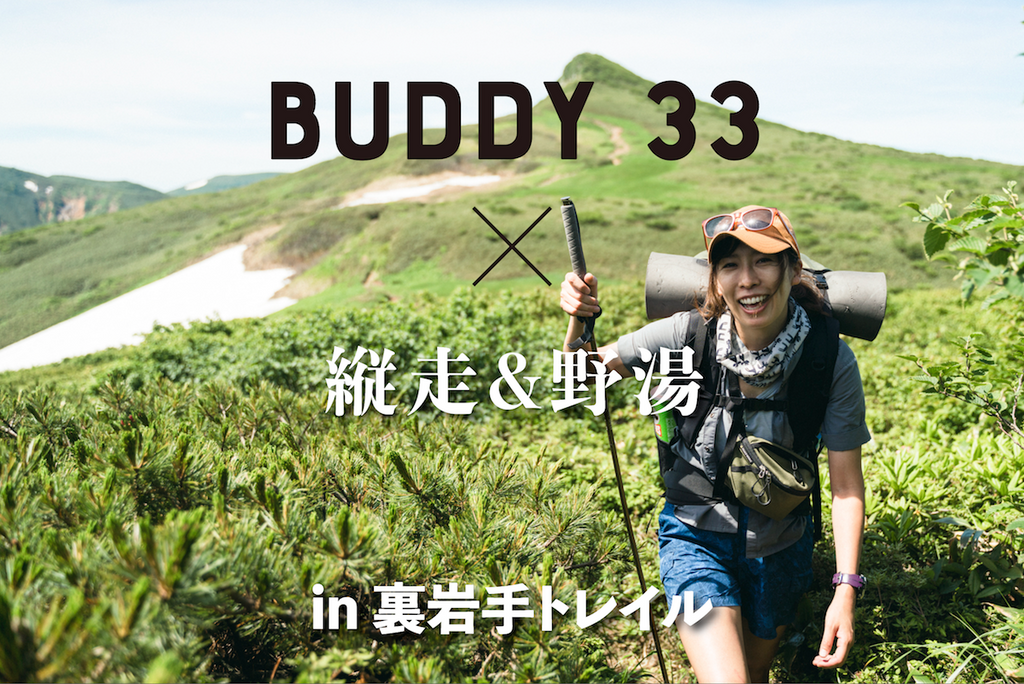

ユーザーから、もっと大きいカーゴが欲しいという声が出はじめた。テスターをしてくれていた山岳ライターの高橋庄太郎さんが、色々な遠征で使ってくれていたんだけど、タフな旅にも使える大型モデルの必要性は感じていて。そこで50リットルくらいのものにチャレンジしてみようと思ったのが「カーゴ55」。

高橋庄太郎さんをはじめ、業界の仲間がフィールドテストに参加してくれた。

開発をはじめてすぐ、従来の構造のまま大きくすると使い勝手が悪くなるということがわかった。これまでのカーゴはフロント部分のベルトで調整する仕組みだったのを、両サイドに変更。このことにより拡張幅を大きく取れるようになった。「カーゴ40」は調整幅が大きくても30cmくらい。「カーゴ55」は2箇所で調整できるようにしたから単純計算で倍。デメリットとしてはバックルとかベルトが増えること。

ひとつ、荷重の受け方も考え直す必要があった。これまでの構造だと荷物を受け切れないので、受け止めるようなパーツを追加。支える仕組みも新しく開発した。

「カーゴ55」のよさは、とにかくシンプルでフレキシブルということ。50リットルのドライバッグさえあればOKみたいな使い方もできるし、長いものも、箱のような形状のものも背負子のように背負うことができる。そういう意味では、「カーゴ」シリーズのなかでもっとも背負子らしい設計になっているかもね。

ー「カーゴ55」は容量が増えただけでなく、使い方の幅も大きく広がりましたね。

フロントパネル方式になったことで、長尺のものも運べるようになった。結構夢が広がると思わない?この仕組みはバックパックの概念を変える画期的なものだと思う。

サイドのバックルはオスとメスにしてあるのがポイント。これによりフロントパネルを畳んで、サイドのバックルだけで荷物を固定することも可能。フロントパネルをずらして留めることもできる。ここまでやってしまうともはやバックパックではないんだけど(笑)、特殊な要素でも使えるようにしてある。逆に、上にずらしていくとすごいマチの薄い、ボトムのたるみのないバックにもなる。使わないところは折りたためばOK。

は2段にして上の小さい方には食料を入れて、下の方は他の装備を入れたり、容量を増減できるようにサイドポケットをつけたり。フラップも取り外しやすくできるようになっている。

オプションもいろんなこと考えた。「カーゴ 40」までは、インナーバックはオマケ的な意味でつけていて、市販のドライバッグを入れて使って欲しいと考えていたんだけど、多くのユーザーは「つるし」の状態で使っていた。だからインナーバッグも丈夫にして、シーム処理を施した。

インナーバッグは2種類付属する。15Lは食料など、メインと別で運びたいものを収納するのに便利。

ー「カーゴ」シリーズは、やはりバックパックデザイナーとしての意地というか、楽しさが伝わってくるプロダクトに感じます。苦労もあるけれど、楽しそうというか。

それが仕事だからね。悩んだりとか、解決策考えるのが仕事だから。でも過程はやっぱり楽しい。

「カーゴ35」の開発は、パーゴワークスとしては、2011年に「パスファインダー」を出して、次は何を作ろうかという段階。デザイナーとして、やはりバックパックを作りたかった。「パスファインダー」はパーゴワークス以前からつづいていたプロダクトだったこともあり、ある意味で「カーゴ35」はゼロから生み出す最初の製品だったことも大きいと思う。

「カーゴ」シリーズはこれで3代目だけど、10年近く展開してファンも定着してきた。最近では「カーゴ」で徒歩キャンプ行きましたという声もよく聞く。キャンパーにも使いやすいと思う。いろんな荷物あるしね。

カーゴ55は、リバーツーリングの装備も運びやすい。

俺としては、自分たちが考えないような使い方をしてもらえたら嬉しい。普通はメーカー推奨の使い方が当たり前なのだろうけど、アウトドアって自由だから、好きに使ってほしい。あれこれ考えて楽しんでもらうのがものづくりをしている自分にとって本望。パーゴワークスとしては「こういう使い方をしましょう」ということは言っていなくて、ユーザーが好きに遊んでくれればそれでいい。「カーゴ」シリーズは、まさに自由な遊び道具だから。